点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

全球的太极拳爱好者达4亿人,这项中国传统武术与养生运动,兼具力量与美感。近日,“何以中国·黄河安澜”网络主题宣传活动媒体采风团,循着河洛文化脉络走进河南省焦作市温县陈家沟景区,实地探访太极拳发源地,探寻中华武术与黄河文明交汇的“刚柔之道”,见证非遗“活化石”如何变身新时代文化IP。

清风岭下鼓声低沉,南水北调工程绕村流淌。探访陈家沟,需要真实感受太极拳祖祠里的庄重与肃穆,祖林里的郁郁葱葱,杨露禅学拳处的求知若渴,陈照丕陵园的静谧敬仰,东沟习武场的活力飞扬,太极拳博物馆里的历史厚重,中华太极拳文化园的博大精深,每一处都藏着动人故事。

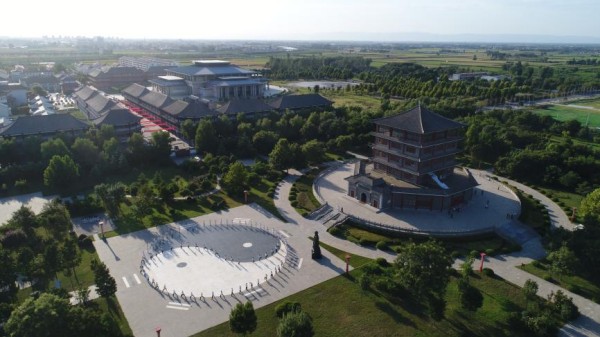

图为河南省焦作市温县陈家沟景区地标建筑

温县陈家沟人陈王廷铜塑像

80亩青砖黛瓦,镌刻“根”与“魂”

明末清初,温县陈家沟人陈王廷作为陈氏第九代传人,受中原文化熏陶,文武双全。记者来到占地80亩的太极拳祖祠,创拳鼻祖陈王廷塑像迎面矗立。据园区讲解员王利婷介绍,这尊铜像高2.4米,重600多斤,前方空旷可容纳200至300人,是祭祖拜师仪式的举办地。祖祠是在明代陈氏祖庙原址扩建,如今是海内外太极拳传人“寻根谒祖”的唯一场所。

“塑像后方两侧,分别立着‘武’‘德’字碑。”王利婷说,陈氏拳法极重武德,讲究‘习艺先习礼’‘习武先习德’。“武”字碑选用王羲之字体,笔画间暗藏十八般兵器,碑后镌刻的流派传承图,记录着陈王廷创编太极拳后,在家族内传承六代的拳术脉络。

作为景区核心地标,太极拳祖祠内有拳谱堂、祖师堂、扬德殿、耀武殿、太极阴阳石、中国太极拳博物馆等必访点位。从明末清初的创拳雏形,到如今系统化的拳理拳法体系,历代陈氏太极拳名师的传奇故事在此沉淀。这里不仅是陈氏族人寻根问祖的精神家园,更吸引全球太极拳爱好者前来祭拜,感受“拳以载道”的文化底蕴。

图为中国太极拳博物馆无人机航拍。

5000平方米“八边形”,收藏3000件“黄河记忆”

中国太极拳博物馆,是全世界最大的太极拳专题博物馆,也是国内首座国家级非物质文化遗产博物馆。博物馆坐北朝南,2005年筹建、2009年8月开放,建筑呈“八边形”,取“太极生八卦”之意,总面积近5000平方米,融通八方。馆内分别为两仪堂、四象堂、文修堂、三省堂四部分,集中展示太极拳的基础文化、拳史、拳理、拳法,系统梳理其起源、衍变与发展。目前,馆内已收集整理太极拳拳经、拳谱及历代大师史料、实物等 800 余项、近 3000 件珍贵文物。

馆内悬挂的《龙马河图》与《神龟洛书》图,将黄河“天文”融入太极“人文”。灯光下,河图“天一生水”的黑白圆点似在流动,洛书“戴九履一”的方格暗合九宫。“这是地理与拳理的千年呼应,更是黄河文化赋予太极拳的天然图腾。”王利婷指向“陈家沟南六公里河洛交汇处照片”说,两水交融之景,正是黄河文化与太极传承紧密相连的生动见证。

图为陈家沟村东沟的行进式夜游演出实景起始点位。

1.5公里实景演绎,让历史“长”在黄土上

夜色渐浓,陈家沟村东沟的行进式夜游演出拉开帷幕。这片林木茂密、小桥流水的区域,长约1.5公里,南宽北窄、深六七米,相传是陈王廷创拳之地,如今因现代演绎更添灵动。

实景演出以陈王廷创拳为主线,《时空对话》在拳源圣境屋内开启古今对话,《逐梦修行》在水面演绎修行之路,《王廷创拳》再现创拳坎坷,《天下太极是一家》则以炸裂光影点燃氛围。沉浸式的演绎,传递出太极拳绵延千年的文化脉搏。

2020年12月17日,太极拳正式被列入人类非物质文化遗产代表作名录,中国传统武术首登该榜。黄河岸既孕育了古老文明密码,也诞生了影响世界的太极拳。陈家沟以独特方式让非遗“活”起来,在追寻太极文化根脉的同时,更将“天下太极是一家”的理念跨越山海、扎根世界。(光明网记者 王一涵 文/视频)