点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【洞见·TMT】

在上个月的科隆国际游戏展上,《黑神话:钟馗》以一支先导预告片惊艳亮相,引发全球游戏圈热议。此前,国产3A游戏《黑神话:悟空》借助游戏载体让山西古建筑等文化遗产“出圈”;登顶中国影史二维动画电影票房榜的国产动画电影《浪浪山小妖怪》也是如此……这些作品既激发了公众对文化遗产的广泛兴趣,也展现出数字技术对文化产业的“赛博”加成。

从静态记录到活态传播,数字技术正不断为文化遗产注入新活力,让千年瑰宝与当代受众建立起深度连接。如何破解数字资源长期“沉睡”问题?数字资产如何进一步反哺文化遗产保护?这些问题,亟待我们在实践中探寻答案。

工作人员在双林寺开展数字化采集工作。

数字技术拓展文化遗产保护边界

一年前,《黑神话:悟空》带动了山西古建筑等文化遗产“出圈”,位于山西晋中平遥县的双林寺便是其中之一。平遥县文旅局文物所副主任王文颖介绍,自2025年以来,双林寺、镇国寺客流量形成“井喷”趋势,两寺共接待游客41.42万人,同比增长176.63%。

作为与平遥古城同列世界文化遗产的古寺,双林寺数字化保护始于2021年。彼时,浙江大学文化遗产研究院与平遥县文物部门合作,运用三维激光扫描、数字修复等技术,对其建筑、壁画、彩塑等开展全面数据采集与处理,以期为文物建立永久数字档案。“仅菩萨殿的建筑、彩塑、悬塑,就拍摄了57787张图像,数据容量约2.5TB。”王文颖说。

不止双林寺,浙江大学团队还针对山西省内不同文物的特性,针对性攻克技术难点。“在五台山佛光寺采集时,我们重点采集了梁架与天花板间隐蔽空间的数据。”浙江大学文化遗产研究院副院长刁常宇介绍,该区域此前未被系统记录,其内部结构数据对研究唐代建筑工艺、开展后续修复保护具有重要价值。

“截至2024年底,团队已完成220余个文物数字化项目,积累高清数据超500TB,涵盖古建筑、彩塑、壁画、可移动文物等多个类别,数字化保护‘版图’持续扩大。”刁常宇说。

与此同时,数字化赋能正从单体文物保护向遗产群落系统守护延伸。

7月25日,福建省首个不可移动文物数字化保护项目——泉州府文庙大成殿数字化工程启动。“该项目还要着力破解文物数字化标准不统一、数据精度不合理、成果实用性不强等难题。”中国文物信息咨询中心(国家文物局数据中心)文物保护咨询研究所负责人、研究馆员吴育华说。

泉州市文物保护中心副主任、研究馆员何振良表示,泉州后续将以此项目为样板,推进22处世遗点位的三维扫描与建模展示利用工程,把大成殿的单体数字化经验拓展为遗产群落的系统保护,构建集监测预警、修缮模拟、智慧导览于一体的三维数据库,让文化遗产从孤立的“数字标本”转变为互联的“活态资源”。

泉州府文庙大成殿建筑本体外业数据采集(三维激光扫描)。

尚存技术与应用的“双重制约”

《黑神话:悟空》等作品的走红,印证了文化遗产已成为重要创作素材,而激活其价值的前提,是补好“文物数字化”短板。

山西省古建筑与彩塑壁画保护研究院院长路易认为,基层文保单位数字化瓶颈,根源并非文物等级低,而是在于基础设施不足,缺乏渲染、呈现数字化成果的设备软件;专业能力薄弱,基层人员往往无暇兼顾数字化专业技术学习,且高端数字化人才难流向基层;应用场景缺失,受限于设施与能力,基层难以开展有效的数字资源应用。

“基层的核心瓶颈还在于,技术标准不统一和本地化适配能力弱。” 何振良补充说。

放眼整个文物数字化行业,难题同样突出。刁常宇将其总结为三点:一是一个大型古建筑项目需要数月时间采集、数名专业人员协作,单项目成本居高不下;二是市场化开发缺乏“前期投入—中期开发—后期反哺”的闭环,企业因权责不明不敢贸然入局;三是当前数字化多停留在“可视化信息采集”,而文物的“隐性信息”“关联信息”未与数字模型有效链接,限制了应用场景的拓展。

“当前文化遗产数字化的核心瓶颈,在于数据管理与应用脱节,说白了就是能采集数据,却管不好、用不好数据。”国家文物局文物保护工程专家库专家郑宇认为,数据“散、乱、杂”问题突出,既没有统一标准,权属又模糊不清,大量数据只能“躺”在硬盘里。

“有的基层文保单位收到合作公司交付的硬盘后,既不会调用数据,也不清楚使用边界;文保工作需要高精度数据,大众传播更看重‘视觉真实’,但有些基层单位分不清两者之间的差异,要么盲目抬高标准增加成本,要么使用低精度数据影响工作质量。”郑宇坦言,更关键的是,专业数据授权机制不明确,部分传播机构有时违规采集,既浪费资源又存在安全风险。

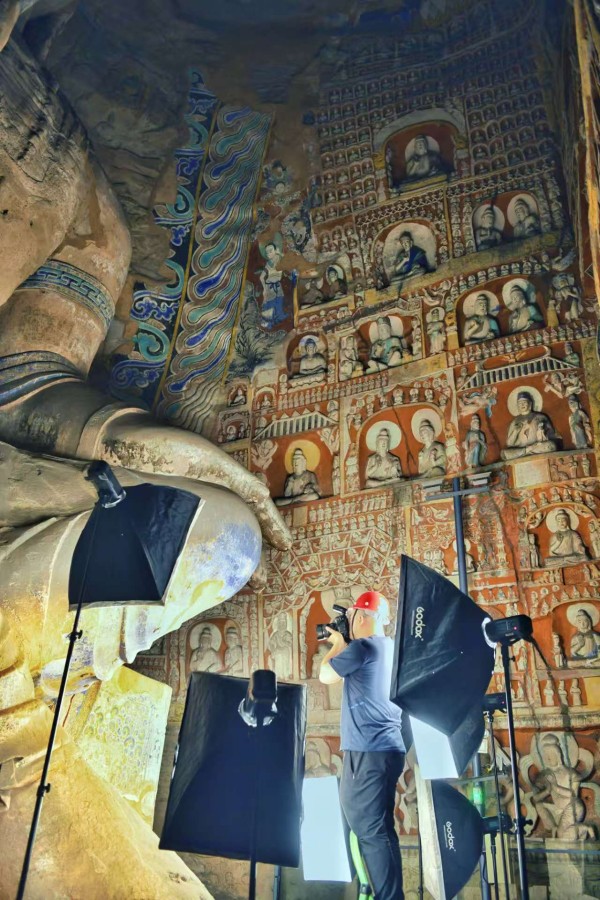

工作人员在云冈石窟第13窟内开展数字化保护采集。

亟需标准共建、产业“协同”

我国文化遗产数字化工作起步较早。2001年就开始了“文物调查及数据库管理系统建设”项目。近年来,随着科技发展,数字化在文化遗产保护、溯源和活化利用方面得到了广泛应用。比如,数字敦煌、数字中轴线、数字藏品等产品不断出现;AI辅助文物修复、文物数字孪生、消失文化遗产数字复原等项目也引起了广泛关注。

当前,刁常宇团队正与山西相关部门携手,共同探索制定“古建筑彩塑壁画数字化地方标准”,明确数据采集流程、精度要求、存储规范,推动行业从“零散采集”向“标准化作业”转型,为数据共享与协同保护打下基础。

标准共建是文化遗产数字化协同发展的基础。针对基层与行业痛点,科学的顶层架构成为破题关键。路易提出了围绕数据采、存、算、管、用,构建“国家—省—基层”三级联动架构的思路:“由文物部门牵头建设‘国家文化遗产大数据库’,承担核心数据存储与统筹职能;省一级研究机构搭建区域分库,并可结合文物类型布局密集程度,设立石窟寺、寺观彩塑壁画等‘相关专业领域片区或国家分中心’,负责区域内数据的采集、管理、运维与技术支撑;基层单位只需接收经过‘轻量化、脱敏处理’的数字资源,专注数据应用与文物日常看护即可。”

这种架构既能破解基层困境,又能保障数据安全。“省级层面集中算力与存储资源,将轻量化数据输出至基层,大幅降低操作门槛;同时,敏感数据由省级统一管理,避免商业云平台可能存在的安全隐患。”路易强调,基层文保单位的核心需求是“能用好数据”,而非“能建设并运维数据库”,“要把‘路’修到基层家门口,让数字资源真正服务于文物保护实践。”

浙江大学文化遗产研究院团队开展佛光寺文物数字化工作现场。

“超越”技术,回归文化本质

位于山西大同的云冈石窟,是中外文化、佛教艺术与石刻艺术相融合的一座文化艺术宝库。云冈研究院数字化保护中心主任宁波的一项日常工作,就是做好云冈石窟的数字化保护和智慧景区打造。

“若把数字化利用比作‘炒菜’,数据是‘食材’,技术是‘烹饪方式’,而‘火候’则是对文化价值的把握。”宁波认为,文化遗产数字化工作已从‘幕后’走到‘台前’,成为文化遗产保护与传播的重要方式,但技术必须回归文化本质。

眼下,文化遗产数字化已经从“物理形态转化”进入了“文化创新发展”阶段。“数字资产确权和价值循环”这一关键内容,多次被从业人士提及。

“要让数字资源形成保护与利用的正循环,首先要解决数字资产确权问题。”路易介绍,山西省正在推进“文物数字资产确权管理利用研究”项目,目标是打通“确权—授权—开发—分润—反哺”的完整逻辑链。

但路易也表示,当前确权工作还存在一些“法理模糊地带”,比如个人拍摄故宫角楼并生成三维模型,能否进行商业交易?对数字模型二次加工后,版权和文物权益该如何划分?未来只有明确这些法理和操作规范,才能真正激活数字资源的市场价值,让数字收益反哺实物文物保护。

在刁常宇看来,文化遗产数字化“永远没有完成时”。怎样推动数字成果“可持续应用”?关键在于“官方授权+价值深挖”。郑宇也提到,可借鉴虚幻引擎的运营模式,对公益用途实行免费开放,商业用途收取合理费用,所得收益反哺文物保护,既能明确授权边界,又能留存早期数据,为文保研究提供动态支撑。

值得注意的是,复合型人才短缺仍是制约文化遗产数字化长远发展的重要因素。“行业需要既懂文物保护又懂数字技术的复合型人才。”宁波建议,要吸引对文物与技术“双向热爱”的从业者,加强校企合作,为人才提供合适的工作条件与发展空间。

刁常宇也表示,高校可优化“文物+技术”交叉学科课程设置,增设古建筑数字化采集等相关专业课,并在研究生招生和专业设置上适当倾斜,为文化遗产数字化发展提供智力支撑。(光明网记者 雷渺鑫)